历史沿革

制造工程研究所的前身是成立于 1952 年的机械制造工学教研组、金属切削机床及刀具教研组和工程画教研组,并在1994 - 1999 年由机械制造工艺、设备及自动化教研组,国家CIMS 工程研究中心制造系统实验室,机器人研究室,工程图学与计算机辅助设计教研组逐步合并建设成立。拥有机械制造及其自动化、机械设计及理论两个二级学科的硕士点、博士点和博士后流动站,是以制造科学与技术为主体,综合机械设计、控制和管理的教学和研究单位。有 60 多年发展历史的制造工程研究所及其前身为中国的机械制造业和机械制造学科的发展做出了突出的贡献。

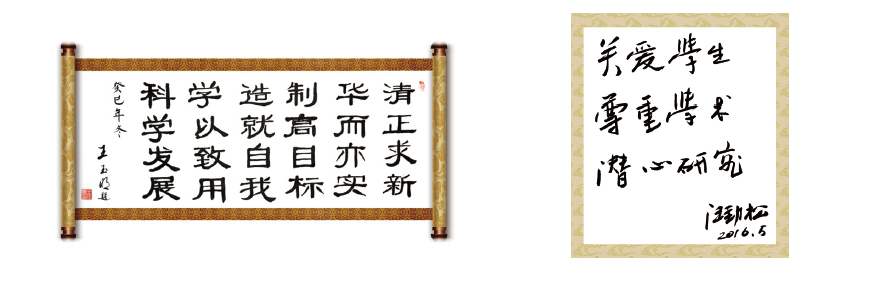

研究所文化

师资队伍

研究所拥有雄厚的教学科研实力,现有教职员工 36 人,其中高级职称31 人,博士生导师 21 人,包括国家级高层次人才 3 人,国家级青年人才 5 人,国家级教学名师1人,北京市教学名师 1 人,国家级精品课程负责人 2 人。

教学成果与人才培养

研究所为本科生和研究生开设近 40 门课程,其中《机械设计基础(1)》入选首批国家级线下一流本科课程、《制造工程基础》和《机械制图》荣获北京市和国家精品课程称号、《工程制图》慕课是首批国家精品在线开放课程、《机械设计基础 (1)》(田凌)是清华大学首批七门标杆课程之一。研究所在教学方面取得了丰硕的成果,荣获国家级教学成果一等奖和二等奖各 1 项,北京市教育教学成果一等奖 2 项,清华大学优秀教材特等奖 1 项、一等奖 1 项,清华大学教育教学成果特等奖 1 项、一等奖 4 项、二等奖 5 项,清华大学实验技术成果奖一等奖2 项、二等奖 4 项,清华大学优秀教学软件一等奖2项、二等奖 1 项,清华大学 SRT 优秀项目一等奖2 项,培养 2 名全国百篇优秀博士论文奖获得者、3 名清华大学青年教师教学优秀奖获得者,15 人次获得清华大学年度教学优秀奖。目前,研究所在读硕、博士研究生 120 余人。在过去的近60 年,研究所为我国机械制造业的发展和人才培养做出了突出贡献。

学科方向

制造工程研究所下设先进制造装备及机器人技术、特种加工技术、制造数字化及信息化技术三个研究方向,在并混联装备设计、智能机器人设计及控制、数控系统基础理论与体系结构、精密制造和装配工艺、特种加工技术、微纳制造技术、制造系统与信息集成,以及数字孪生技术等领域开展科学研究工作。建有精密超精密制造装备及控制北京市重点实验室、摩擦学国家重点实验室微纳制造分室、国家CIMS 工程研究中心制造系统实验室等教学科研基地。

科研成果

自1980 年来,研究所完成国家和企业的科研项目与课题600 余项,获国家和部委奖30 余项,获国家发明专利700 余项,发表科技论著和论文4000 余部篇,近几年平均每年科研经费近亿元。

1958 年,与工业界合作研究开发了中国第一台数控机床。

1992 年,建立中国第一个计算机集成制造实验系统,并在 1994 年获国际制造工程师协会“大学领先奖”。

1997 年,自主开发了中国第一台大型镗铣类并联机床。

2013 年,“并联机器人机构拓扑与尺度设计理论”,获得国家自然科学二等奖。(第2 获奖单位和获奖人)

2015 年,“高端柴油发动机喷油嘴倒锥形微喷孔电火花加工关键技术及装备”,获得中国机械工业科学技术发明一等奖。

2018 年, “高速多并联机器人协同作业系统关键技术与成套装备”,获得中国机械工业科学技术奖一等奖。

2021 年,“一种用于精密装配的两级并联机器人装置”,获第22 届中国专利奖银奖。

2024 年,“航天力学环境模拟索驱系统关键技术及应用”,获得中国机械工业科学技术发明一等奖。

2024 年,“跨尺度高效高精加工技术及装备”,获得中国机械工业科学技术发明一等奖。