实验室简介

生物制造与快速成形技术实验室的前身是清华大学生物制造工程研究所和机械工程系快速成形中心。目前是教育部/ 国家外专局“生物制造与体外生命系统工程” 111 创新引智基地、中国机械工程学会生物制造分会的挂靠单位。曾荣获“2020年度清华大学先进集体”称号。实验室的建设目标是在生物制造及快速成形领域,建设具有国际影响力的科研、教育、人才培养基地,探索并开拓先进制造技术与科学在生物医学工程中的创新应用,促进和引领生物制造新兴学科的发展。

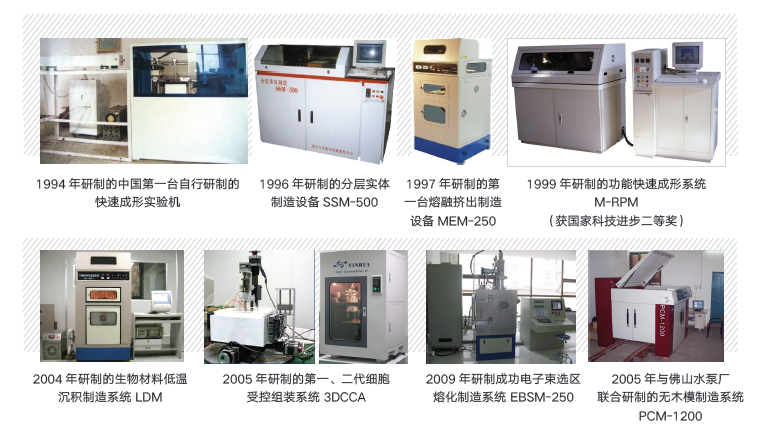

实验室自 1990 年代初开始进行快速原型技术(现称为“增材制造”或“三维打印”)的探索和开发,先后开发了分层实体制造(SSM)、熔融挤出制造(MEM)、无模铸型制造(PCM)、冷冻冰成形(FIC)、多功能快速成形系统(M-RPMS)。获得过北京市科技进步一等奖和国家科技进步二等奖。2000 年后,开始了金属材料和生物材料及细胞的快速成形技术研究,开发了电子束选区熔化制造(EBSM)、低温沉积制造(LDM)和三维细胞受控组装(3DCCA)等增材制造和生物三维打印技术与装备。由孙伟教授担任主编的《Biofabrication》是国际上第一本关于生物制造和生物3D 打印的学术期刊,孙教授也是该刊物的创刊人。

实验室的研究工作一直处于国际的前列,在国内外享有非常高的声誉。举办了第一至四届全国快速成形会议(1995,2000,2004,2006)、第一至三届国际快速成形会议(1998、2002、2008)、第一、二届中国生物制造会议(2002、2010)和第一至六届国际增材制造与生物制造研讨会(2005、2008、2011、2014、2018,2024),并承办了 2017 年国际生物制造大会。

实验室人才队伍

实验室学术带头人为孙伟教授,成员包括林峰教授、熊卓教授、弥胜利教授(清华大学深圳研究生院)、张磊副研究员、张婷副教授、庞媛副研究员、欧阳礼亮副教授、方永聪助理教授、宋宇和梁啸宇助理研究员等。另有在站博士后13 人,工程师、实验员和行政人员12 名,博士、硕士研究生65 人。已形成了一支多学科交叉融合、多层次协同合作的创新团队。

实验室研究方向

围绕生物材料、细胞和工程材料的增材制造(三维打印),开展基础研究、技术创新和技术转移,以满足生物、医疗和机械制造中对复杂结构、难加工材料的成形制造需要。包括:

组织工程支架三维打印:实验室从1999 年开始进行生物活性人工骨(组织工程骨支架)的制备技术,获得过自然科学基金和863 课题支持。开发了独特的低温沉积制造(LDM)技术,制备了具有分级孔隙结构、高孔隙率、高强度的块状骨修复支架,动物实验证明其对大段骨缺损具有良好的修复效果。

细胞三维受控组装:从2002 年开始进行细胞三维受控组装技术的研究,提出基于细胞- 水凝胶溶液的分步复合交联工艺。在世界上首次成形了带有分级开放结构的大块肝细胞三维结构体,以普通培养方式可使细胞存活数月。之后又开发了内皮细胞、脂肪干细胞、滋养细胞、癌细胞等多种细胞三维结构体。

单细胞喷射及精确细胞三维打印技术:自2012 年在自然科学基金重点基金的支持下,开发了基于交变滞惯力的单细胞喷射技术。在此基础上将细胞打印的精度提高到单细胞尺度,以实现多细胞复杂结构的三维打印,为细胞生物学研究、疾病研究和药物研究等提供更加丰富的细胞三维模型及其构建手段。

电子束选区熔化:自2004 年在自然科学基金的支持下,在国内率先开展了电子束选区熔化(EBSM)技术的研究,已为用户提供了多台 EBSM 设备。在北京市科技计划支持下,面向钛合金植入物的个性化制造和难加工材料的制备/ 成形一体化研究,开发了具有双金属增材制造功能的新一代 EBSM-250 系统。

在上述研究方向的基础上,实验室正在着力开拓新的研究前沿,包括:编码生物学模型(encoded biological model)设计及构建,生物机械装置(cellular machinery)和细胞机械人(cell-bots) 制造,高仿生体外生物功能结构体重建及在生理/ 病理/ 药理模型的应用,细胞、器官及先进医用生物材料三维打印和三维结构成形,高通量细胞芯片、微器官芯片和肿瘤芯片的设计、制造及在新药研发中应用,以及微纳生物制造技术集成和太空生物三维打印等。

实验室取得的科研成果